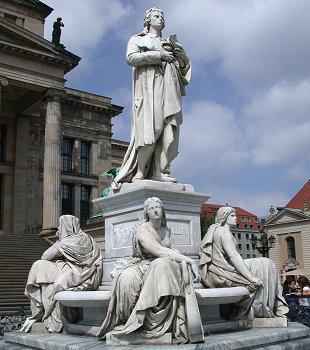

Der „Schillerbrunnen“ ist ein Denkmal für den Dichter Friedrich von Schiller (1759-1805). Über oktogonalem Grundriss, umgeben von einem an Formen der Renaissance und des Frühbarocks orientierten, schmiedeeisernen Gitter, steht auf sechsfach gestuften Untersockel aus grau geflecktem Marmor, im weiteren Aufbau aus weißem Carraramarmor gearbeitete Denkmal. Der mit einer optionalen Brunnenfunktion, vier Wasserbecken und vier Löwenkopf-Wasserspeiern ausgestattete Sockel wird von vier weiblichen, allegorischen Sitzfiguren umgeben, nämlich von „Lyrik“ (vorne links), „Drama“ (vorne rechts), „Philosophie“ (hinten links) und „Geschichte“ (hinten rechts). Die beiden seitlichen, rechteckigen Reliefs zeigen „Schillers Weihe zum Dichter“ und „Schillers Aufnahme in den Olymp“. Der Dichter selbst steht in Form eines Standbildes auf dem Unterbau. Er ist bekleidet mit einem Kostüm seiner Zeit, wirkt jedoch durch einen malerisch drapierten Mantel überzeitlich und der Realität enthoben. Der visionäre Blick des erhobenen, lorbeerumkränzten Hauptes geht in die Ferne. Die Schriftrolle in der Rechten verweist auf die Profession des Geehrten (Jörg Kuhn).

Fakten

Epoche

Bezirk/Ortsteil

Werkdaten

Schaffende/

Begas, Reinhold (Bildhauer:in)

1864-1869

Datierungshinweise

Einweihung erfolgte am 10.11.1871; 1935 abgebaut und transloziert, 1988 wieder aufgestellt, 2006 umfassende Sanierung

Objektgeschichte

Die Planung zu einem Drei-Dichter-Denkmal - Goethe, Schiller, Lessing - begann schon früh im 19. Jahrhundert, scheiterte aber an den politischen Gegebenheiten und der nach Autonomie strebenden verschiedenen Denkmalkomitees. 1880 konnte das Goethedenkmal im Großen Tiergarten enthüllt werden, 1890 das Lessingdenkmal nicht allzu weit davon. Allein das Schillerdenkmal konnte in der (barocken) Innenstadt aufgestellt werden. Die Grundsteinlegung zum Denkmal erfolgte am 10.11.1859, dem 100. Geburtstag Schillers. Am 10.11.1861 lobte der Berliner Magistrat einen Wettbewerb aus. Beauftragt wurde dann Reinhold Begas (1831-1911). Die Ausführung erfolgte 1864-1869. Die Einweihung erfolgte am 10.11.1871. 1935/1936 wurde das Denkmal demontiert. 1951/52-1986 stand die Standfigur Schillers im Lietzenseepark im Berliner Westen. Im Rahmen eines Kulturgüteraustauschs gelangte die Skulptur wieder nach Berlin (Ost) und konnte Ende 1988 nach Restaurierung der stark in Mitleidenschaft gezogenen, im Depot in Friedrichsfelde gelagerten Sockelfiguren und nach Rekonstruktion des samt Löwenkopfwasserspeiern und Reliefs verlorenen Sockels wieder aufgestellt werden. Nach 1990 wurde das 1988 etwas übereilt aufgestellte Denkmal schon mehrfach restauriert und das zunächst nur in Gestalt einer einfachen Pfosten-Ketten-Konstruktion ersetzte, nach 1945 verloren gegangene Gitter rekonstruiert. Im Herbst 2006 erfolgte eine umfassende Sanierung mit Ergänzung verloren gegangener Details (etwa Dolch bei der Allegorie des Tragödie). Hinweis: Aus dem 1934 abgebauten und eingeschmolzenen Rathenau-Brunnen im Volkspark Rehberge wurde 1941 eine bronzene Kopie des Begasschen Schillerdenkmals gegossen und im Weddinger Schillerpark aufgestellt (Jörg Kuhn).

Maße

Durchmesser

(Standbild)

Höhe

(kleine Sockelfigur)

Höhe

(große Sockelfigur)

Höhe

8 m

2.95 m

1.58 m

1.66 mm

Verwendete Materialien

Eisen (Gitter) (Materialarchiv)

Marmor (Sockel) (Materialarchiv) , graugefleckter Carrara

Marmor (Standbild) (Materialarchiv)

Technik

geschmiedet (Gitter)

behauen (Sockel)

behauen (Standbild)

Inschriften

Inschrift (gemeißelt)

am Sockel vorne

»SCHILLER.«

Inschrift (gemeißelt)

auf den Schrifttafeln der Allegorie der Geschichte auf der Rückseite

»(Rückseite) LESSING / KANT / GOETHE (Innenseite) HERDER / SCHILLER (Unten) MICHEL / ANGELO / BEETHOVEN«

Inschrift (gemeißelt)

am Sockel hinten

»DEM / DICHTERFUERSTEN / DIE / STADT BERLIN / MDCCCLXIX.«

Inschrift (eingemeißelt)

auf der Schriftrolle der Allegorie der Philosophie hinten links

» Γνῶθι σεαυτόν gnṓthi (seautón)«

Bezeichnung (eingemeißelt)

an der Plinthenkante links

»R. BEGAS 1869«

Zustand

Materialverluste (Marmor, 2009), partiell

alt geflickt (2009)

ergänzt (2009), 1988 und 2006

Vollständigkeit

vollständig, Sanierung Herbst 2006

Zitierhinweis/Referenzen

- Müller-Bohn, Hermann: Die Denkmäler Berlins in Wort und Bild, Berlin, 1905, S. 88-89.

- Meyer, Alfred Gotthold: Reinhold Begas, Leipzig, 1897, S. 36ff..

- Ingwersen, Erhard: Standbilder in Berlin, Berlin, 1967, S. 72. Tafel 12

- Badstübner-Gröger, Sibylle: Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Berlin, München, 2000, S. 155.

- Sünderhauf, Esther Sophie: Begas. Monumente für das Kaiserreich, Berlin, 2010, S. 72, 200-201, 329. WV 41-42; Kat. 115

- Krosigk, Klaus von: Botschaften zur Gartendenkmalpflege : Festschrift für Klaus-Henning von Krosigk ; ein bunter Strauß von Aufsätzen und Essays von Gartendenkmalpflegern und Freunden zum Abschied aus dem Landesdenkmalamt Berlin, Petersberg, 2011, S. 143-144. S. 143-149, Aufsatz von Jörg Kuhn und Susanne Kähler: 'Gartenkunst und Denkmal. Von der "Verwässerung der Denkmalidee" ... zum Brunnen der Reform'

- Endlich, Stefanie: Skulpturen und Denkmäler in Berlin, Berlin, 1990, S. 294-296. mit Abb. der Ketten-Pfosten-Einfassung von 1988

- Trost, Heinrich: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, 2003.

Wenn Sie einzelne Inhalte von dieser Website verwenden möchten, zitieren Sie bitte wie folgt: Autor*in des Beitrages, Werktitel, URL, Datum des Abrufes.